ヒカリエでお会いしましょう

2016/1/28(木)19時〜「落合陽一×白井暁彦×西野亮廣×八谷和彦×宇野常寛が、21世紀のアートや文化はどうなるのか語り合う!」(Hikarie+PLANETS 渋谷セカンドステージ vol.10) http://peatix.com/event/142745 というトークイベントで話をすることになった。おそらくこのBlogが面白かったのだろうか。 ■現代の錬金術師が、現代の魔法使いの書籍「魔法の世紀」を読んだら、実は大変なことが書いてあった。(2015/11/29) http://aki.shirai.as/2015/11/mahouno-seiki/ 落合さんや八谷さんとアートについて語る場に読んでいただけるなんて光栄だし、宇野さんはラジオ番組で大変キレキレトークだったし、キングコング西野亮廣さんはプロのエンタテイメントのトークの人だし、私はもしかしたら「一般人代表」という感じでボロッカスにされるのかもしれない。それはそれで面白い。だって落合さんはこの本を書いた主著者であるし、学際情報学の新進気鋭の博士様ですよ。八谷さんは東京芸大美術学部だし、美術に両足を置かれている。宇野さんはスーパー文系代表、西野さんはエンタメ業界とべしゃり暮らし、そうなると、意外と「工学」という視点で写真工学や画像工学、情報工学、ゲーム開発や映像技術、コンテンツ工学といった分野の教育やものづくり側の立ち位置は、カウンターカルチャーのカウンターカルチャーとしてサンドバックたる立ち位置があるんじゃないかと思うのです。 ちょうどその日の午前が卒論提出日なので、コンディション含めて、立ってられるかわからないけど。

トークイベントの宿題を解きながら、「メディアアート」試験問題を作る

で、トークイベントの準備として、進行側からの質問があったり、ちょうど明日は講義「メディアアート」の最終日で試験問題を作らねばならなかったりで、「魔法の世紀」を読み直しているわけです。  ちなみに進行側からいただいている質問の一つは「21世紀のアートとはどのようなものか」というもので、これは特にグラフィックアートのような分野に限っているのではなくて、「これからの世界で人の心を動かすものはなにか」という、「文化表現」一般についての問い。いやあ難しいこと聞いてくるよね、それわかれば大金持ちになれそうじゃない? 自分なりに回答をまとめていきたいのだけど、このBlogはその思考の断片をメモしつつ、明日の「メディアアート」の試験問題作成に使っている。 ちなみに昨年度の問題の一部をご紹介。

ちなみに進行側からいただいている質問の一つは「21世紀のアートとはどのようなものか」というもので、これは特にグラフィックアートのような分野に限っているのではなくて、「これからの世界で人の心を動かすものはなにか」という、「文化表現」一般についての問い。いやあ難しいこと聞いてくるよね、それわかれば大金持ちになれそうじゃない? 自分なりに回答をまとめていきたいのだけど、このBlogはその思考の断片をメモしつつ、明日の「メディアアート」の試験問題作成に使っている。 ちなみに昨年度の問題の一部をご紹介。

本講義を通して学んだ”メディアアートとは何かに対する自分の理解”について、「真鍋大渡 氏の略歴・活動」、「メディアアート自分との関係」について触れ、500文字以上で記述せよ。

さすがに15週もやっていると、作文が苦手な”工科系”の3年生も結構自分の意見が書けるようになってくる。試験はGoogle Formを使っているので選択式の問題もあれば、時間いっぱい書かせる問題もある。ネットもWikipediaも使ってよい。他人の脳以外は持ち込んで良い。 講義の中では「受講生に自分で学んでもらう」ことが目的なので、自分で資料を探して、自分で考えをまとめさせている。教科書通りの、答えがあるような問題は中学高校で終わりにするべきだし、世の中の問題のほとんどには正解らしい正解なんてないので、いかに「15回の講義で学んだキーワード」をちりばめながら、論旨が通った作文になっているかを、Google Form上にコードを書いて自動添削していたりする(幸いな事に受講生が多い)。

そもそも2015年度における「メディアアート」の定義

なお、ここ数年の「メディアアート」の講義の中では、メディアアートを「アニメ漫画ゲームといった…」という文化庁方面の解釈だけでなく、明和電機やツクバ派のメディアアーティストは紹介しつつも、デバイスアート、フィジカルコンピューティングやガジェットやArduinoやMAXMSPといったインタラクティブ音楽のこととしても教えず、真鍋さんや猪子さんや落合さんを紹介しながら、あえて「人と人との関係性をつくるアート」として定義しながら、その定義があっているかどうかを毎回問うている。 例えば、年賀状もメディアアートかもしれない、と最近思う。年末の超忙しい時期に、筆を持ったり、絵をかいたり、はがきなんていう失敗できないメディアに住所を直筆で書くなんて行為は、どう考えても旧石器時代の壁画並みの能力が必要であるまいか。個人情報にうるさく、電子メールだってまともに機能しないこの時代に、ポスタルアドレスを取得するなんて、不可能に近い。そんな難関を、少しでも簡単にして、「年賀状は、一年の最初に届く元旦の日に、相手の心にどのように届くのかを考えたメディア+芸の具象なのではないか」という仮説を学生に問うてみた。しかも先生宛の年賀状は家族にも丸見えだし、先生から学生宛に送った年賀状も学生さんのご家族にも丸見えなので、「SNSで公開」といったレベルよりもさらに恥ずかしい行為になるかもしれない。 そんな「今の若者にとってのアートじゃなかったものが、アートになってしまうかもしれない行為」なども、現代はメディアアートなのではないか。 当然、この20年ぐらいのキヤノンやエプソンといったプリンタメーカーたちを大いに賑わせてきたインクジェットプリンタ市場も、日本郵政株式会社の事業も、年賀状が牽引した要素は大きい。少なくとも無視はできないし「年賀状という文化」は否定されないはずである。 とかく現代のメディアアートは商業や産業と密接に関連があるし、メディアアートの歴史=商業芸術と表現することも可能ではないか、といった学生のレポートでの意見も散見する。同意するかどうかはともかくとして否定はできないだろう。

出題例: 魔法の世紀を読みながら落合氏の「21世紀のアートとはなんであるか」述べよ

で、「魔法の世紀」の後半である。以下、ページ数とともに数行引用する。

(p.156)それは、結局のところメディアの歴史というのは ─ 「自由度」が高くなる方へと進化してきたということです。

アートは自由なものです、その媒体であるメディアが自由度が高くなる方向に進化するのは当然ですね。

(p.170)この「静」と「動」を書道のトメ、ハネのように、鮮やかに対比させていくセンスは、「魔法の世紀」における重要な表現になる予感がしています。つまり、エーテル速度とフレームレートの両方を意識し、それ をデザインできる能力は、デザイナーの重要なスキルとして位置づけられることでしょう。古典的にはゲームやイベントなど人の動きに関わるような分野でノウハウとして溜まっているようなものが、今世紀もっと一般的なデザインへ流れ込んでくるのではないかと考えられます。

「エーテル速度」については落合さんの主張なので、若干理解できていないかもしれないのですが、ゲームやイベントなど人の動きにかかわる分野の研究をしている側からすると、それの一般解(評価手法や評価関数のアルゴリズム化)や、エンタテイメントシステム設計への組み込みは、力強く同意できる。

(p.185) メディアについての考え方もこれまでのものから大きく刷新されます。モノと人間を分けて、「メディアとそれを受容する人間」という対比構造の図式で考えるような、「人間中心主義のメディア意識」は変化を迫られるはずです。なぜなら、人間はデジタルネイチャーの世界においては、せいぜい計算機で処理されるアクチュエータであり、認知的なロジックを持ったコンピュータにすぎないからです。

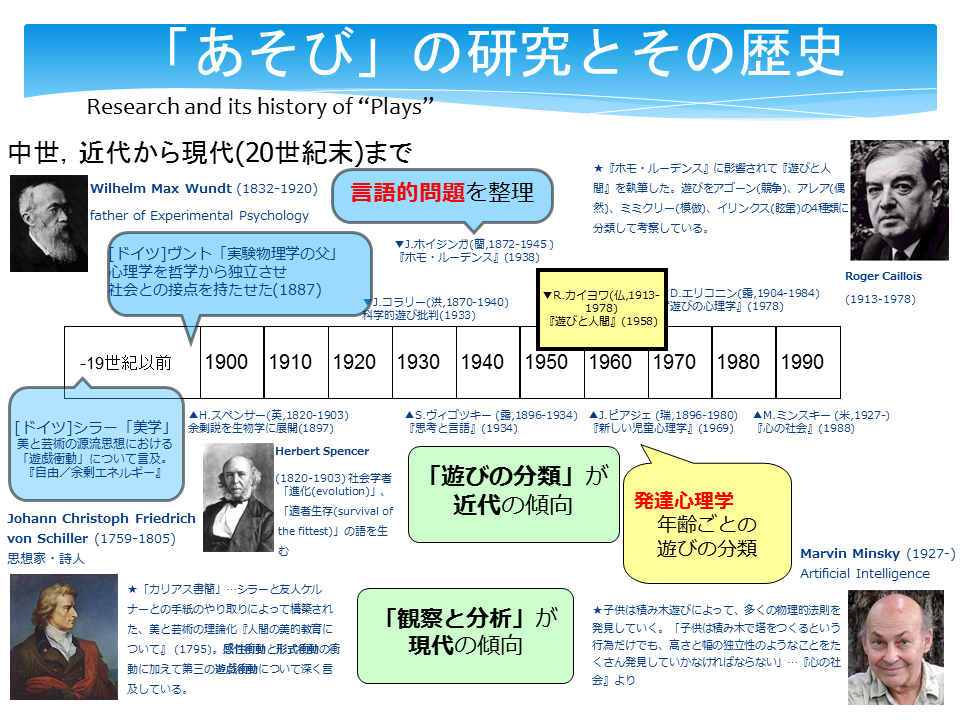

このあたりで、落合さんは人間中心主義を全力で否定されているように思う。それはデジタルネイチャーの考え方の論法としては大事なので尊重できるけど、実際の社会はそうは動かないのではないかなと白井の野生の勘のようなものが言っている。人間はもっと野蛮なので、世界の終わりで絶滅するよりも生殖することを選ぶ人類だけが生き残る。そのあたりのディスカッションは意外と近代の美と芸術と遊びの研究にディスカッションされていて、

(p.205) ドイツの詩人フリードリヒ・フォン・シラーは、「自然は、その物質的な初源から無限の展開へと序曲を奏でている。物質としての束縛を少しずつ断ち切り、やがて自らの姿を自由に変えていく」という詩を書き残しています。

このシラーの引用はクイーンズスクウェア横浜のエスカレータ横に掲げられた22メートルの手紙「The Boundaries of the Limitless」(アメリカのコンセプチュアル・アーティスト、ジョセフ・コスース)も引用した一節である。 横浜のこれは、多くの人が目にしているとは思うが、落合さんの引用のような理解は誰もしていないと思う。「(コンセプチュアルアートなので)これはなんだ?」「わからないからおもしろい」つまり、「見る人がオッと思えばいいんじゃない?」という思いで具現化した作品なのだそうだ(引用)。 ちなみに、そのシラーの「美的書簡(1795)」の中では、私はこの話が好きだ。 形式衝動と感性的衝動の間に「遊戯衝動」がなければ「面白くない」と言っている。 形式衝動というのは、たとえて言えば「まっすぐな線」のようなものだろうか。フォーマットに沿った美。 感性的衝動というのは、パッションとかメッセージとか、場合によってはコンセプト、作為そのものでもあるだろう。 日本語で言えば、きれいなものを美術、感性的な衝動は芸術の芸、と無理やり表現できなくもない。 (こういうところは工学者っぽいリクツが必要な生き物) 講義や書籍でよく使っている図を再引用してみた。  シラーは確かに大きな影響を残したけれど、その後のスペンサーは1864年に『Principles of Biology』で「適者生存(survival of the fittest)」、つまり「適応できない生き物は死ぬ」という論を、経済学と生物学の両面から提案している。この考え方、言葉がダーウィンの進化論における「進化」の考え方につながり、今も人々に「遺伝と進化」という科学の幻想を見せ続けている。

シラーは確かに大きな影響を残したけれど、その後のスペンサーは1864年に『Principles of Biology』で「適者生存(survival of the fittest)」、つまり「適応できない生き物は死ぬ」という論を、経済学と生物学の両面から提案している。この考え方、言葉がダーウィンの進化論における「進化」の考え方につながり、今も人々に「遺伝と進化」という科学の幻想を見せ続けている。

ところで人間は本当に進化しているのだろうか?

20世紀は前半が「戦争の世紀」、後半が「映像の世紀」だったとして、また戦争の世紀を繰り返していやしないか? 少なくとも戦争だってアゴン(闘争)という、「勝ったり負けたりするゲーム」で人の心を動かすからね。 最後に、落合さんはこう21世紀のアートを予言している。

(p.206) 人間とコンピュータの境界を探索する行為が、そのまま現代における新しい感動を生み出しているのです。そして、この探索行動こそが、実は「魔法の世紀」における「アート」と言えるのではないでしょうか。

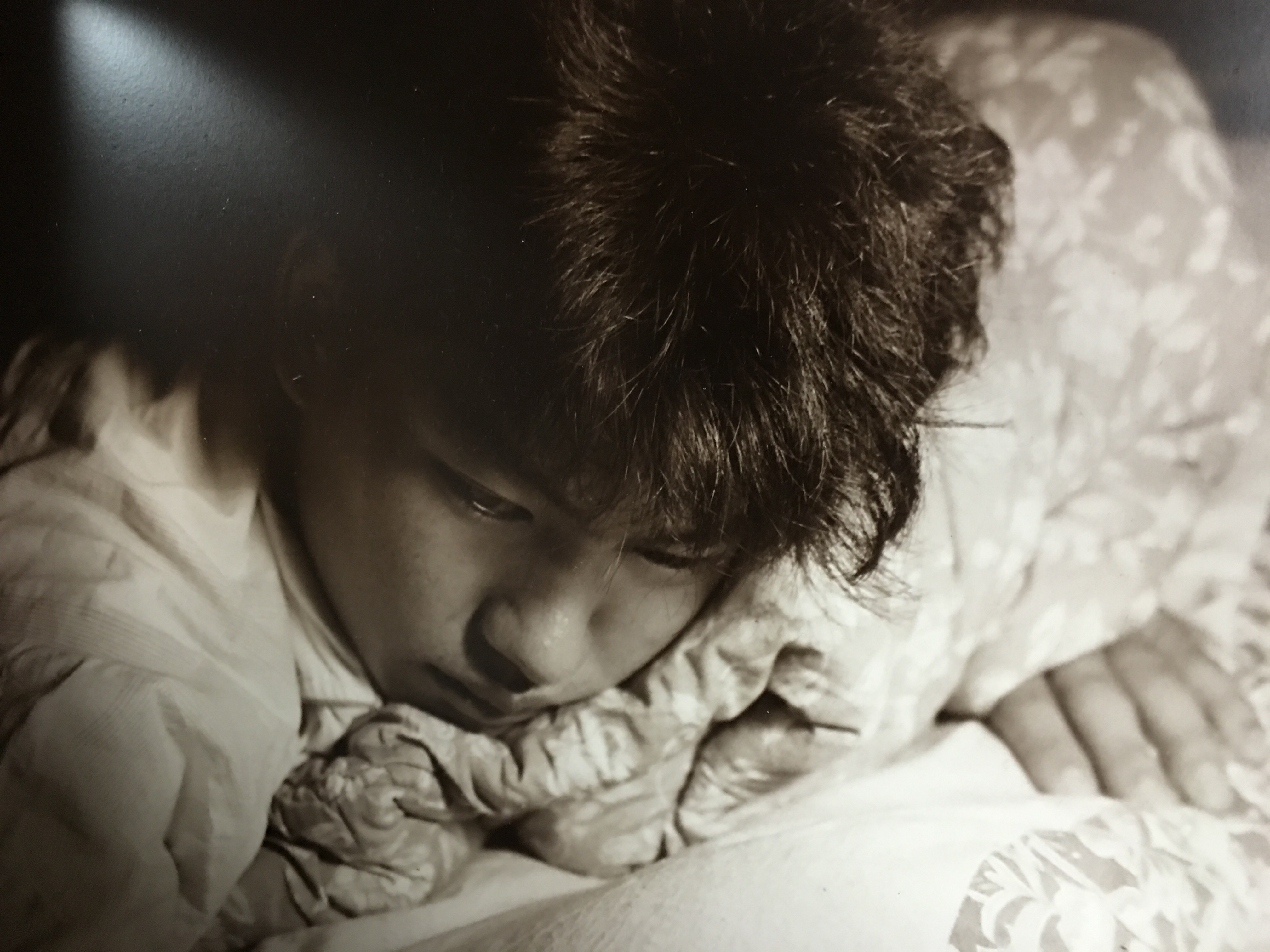

ところで自分は20歳ぐらいのころ、写真表現を探求していたころは、社会と自分との境界を探る行為が表現だった。  当時のセルフポートレート作品は丁寧に暗室で焼かれた銀塩写真でキャンバスに貼られたバライタ紙はいまでも存在感と哀愁を放ちながら、部屋に飾られている。 ものすごく孤独な存在で、ナイフのようにとがったエッジでその境界を切り裂いて見せることが、求められた。 落合さんの本でも出てくる「オノヨーコが裸になった」という過去のアート表現に対する指摘があるが、まるで先史時代の人類のように聞こえる。なお私の写真時代に影響を受けた作家はロバートメイプルソープで、百合と黒人の裸体を撮り続けた作家である。 そんなメッセージ、手法はコンテキストのアートなのかもしれないが、心に痛さが伝わる作品とはそんなコンテキストや手法を超えているのかもしれないし、手法の古さだけでは否定しえない。 また、この部屋で過ごす私の息子はこの画像の中での私の年齢に近づいている。これも痛い事かもしれないが、この写真作品の意味は当時の作品の私の設計を超えて変化し、生き続けているのかもしれない。 今年のメディア芸術祭ではこんな「家族写真」が受賞した。 https://twitter.com/nemonemu/status/689805827041951744 生まれ持っての性別を超えた家族、おそらく時間も超えるだろうか?自分の息子と遊ぶ私はステキではないか。

当時のセルフポートレート作品は丁寧に暗室で焼かれた銀塩写真でキャンバスに貼られたバライタ紙はいまでも存在感と哀愁を放ちながら、部屋に飾られている。 ものすごく孤独な存在で、ナイフのようにとがったエッジでその境界を切り裂いて見せることが、求められた。 落合さんの本でも出てくる「オノヨーコが裸になった」という過去のアート表現に対する指摘があるが、まるで先史時代の人類のように聞こえる。なお私の写真時代に影響を受けた作家はロバートメイプルソープで、百合と黒人の裸体を撮り続けた作家である。 そんなメッセージ、手法はコンテキストのアートなのかもしれないが、心に痛さが伝わる作品とはそんなコンテキストや手法を超えているのかもしれないし、手法の古さだけでは否定しえない。 また、この部屋で過ごす私の息子はこの画像の中での私の年齢に近づいている。これも痛い事かもしれないが、この写真作品の意味は当時の作品の私の設計を超えて変化し、生き続けているのかもしれない。 今年のメディア芸術祭ではこんな「家族写真」が受賞した。 https://twitter.com/nemonemu/status/689805827041951744 生まれ持っての性別を超えた家族、おそらく時間も超えるだろうか?自分の息子と遊ぶ私はステキではないか。

自分は「映像の世紀」に生きた。

自分は「映像の世紀」に生きた。それは否定できない。 当時の自分は写真表現から、工芸大生協の立ち上げのため、マンガやミニコミ誌といったソーシャルメディア活動、タレント事務所での活動、さらに草原真知子先生やICC準備室と協働したFirstClassを用いたネットワークコミュニケーションプロジェクト「CampusMAGIC」に繋がり、八谷さんの「夢日記」やIC’95「ネットワークの中のミュージアム」(青山スパイラル)での展示補助スタッフを通したポールサーマン「テレマチック」でのパントマイムによる作品紹介劇などにも繋がった。私はいつも、メディアアートの横にいて、人々とメディアアートの理解の間にいるのかもしれない。 時には痛く、時には笑いをもって体現する。 しかしゲーム業界を去った決定打は「映像が美しくなってもゲームは面白くはならない」。 もちろんその後の15年で色々な反省も反証もあるが、それでも自分は「映像の世紀」を終わらせる側にいる、はずである。 「魔法の世紀」における、アートとは何なのか?落合さんは間違いなく、その一角に切り裂いて行っている。 時には人間性や感情といったものを完全に否定する試みをしている。それは落合さんの魔術による悪魔性なのか、魔術そのものの究極の姿なのか、落合さんの演技なのか、まだよくわからない。 しかし自分は、別の視点で錬金術師らしい解答を見つけてみたいと思う。 キーワードは「人間」とか「家族」とか、野蛮で俗っぽい存在から、工学者らしく科学を世に役立てるような立ち位置で、納得できる話をしてみようと思う。 まあ、そんなにロジカルな話でもないと思うけど、ね! (とりあえずおわり、続きは講義「メディアアート」の試験と以下のイベントで!) 2016/1/28(木)19時〜「落合陽一×白井暁彦×西野亮廣×八谷和彦×宇野常寛が、21世紀のアートや文化はどうなるのか語り合う!」(Hikarie+PLANETS 渋谷セカンドステージ vol.10) http://peatix.com/event/142745